Érase una vez un gran Rajá llamado Salabam, casado con una princesa llamada Lona, que a pesar de las muchas lágrimas derramadas, jamás había podido tener un hijo. Al fin, una noche un ángel le dijo que sus deseos se verían cumplidos.

Cuando nació el hijo, la reina suplicó a tres yoguis que fueron a pedir limosna a las puertas del palacio, que le dijeran cuál sería la suerte de su hijo, a quien aún no había visto.

- Tu hijo, hermosa reina, será un gran hombre ¬dijo el más joven de los tres.- Pero es necesario que durante doce años ni tú ni el Rajá le miréis el rostro, pues entonces moriríais sin remedio. También es importante que no vea la luz del sol, y como ahora es de noche, haz que antes de que amanezca lo bajen a una cueva oscura, de donde no deberá salir en doce años. Transcurrido este tiempo ordena que lo bañen en el río y que le pongan los más hermosos vestidos y que lo lleven a tu presencia. Su nombre será el de Rajá Rasalu, y se le conocerá en todo el mundo.

Después de oír esto, los soberanos ordenaron que su hijo fuera conducido a la más oscura cueva del palacio, donde le dejaron con un potro recién nacido, una espada, las espuelas y una coraza. También le dejaron al cuidado de numerosas esclavas y profesores, para que le enseñaran cuanto un príncipe debe saber. Hecho esto, los padres se dispusieron a aguardar pacientemente el curso de los doce años.

El joven creció jugando con su potro y charlando con un hermoso loro, mientras las esclavas y los profesores le enseñaban cuanto debía conocer.

Pasaron once años, y el príncipe empezó a cansarse de su encierro.

Quería conocer lo que había en el mundo, y así un día, aprovechando un descuido de sus vigilantes, ensilló el potro, cogió el loro y a toda velocidad salió del palacio.

Al llegar al río se bañó en él. Montó de nuevo en su potro y se dispuso a correr las más fantásticas aventuras.

A los pocos momentos el príncipe se cruzó con un grupo de mujeres que volvían de la fuente, llevando sobre la cabeza unos cántaros llenos de agua.

Divertido por el espectáculo, el joven cogió unas piedras y se las tiró a las mujeres, rompiendo los cántaros y mojando a las que los llevaban.

Las mujeres fueron a quejarse al Rajá, diciéndole:

- Un joven príncipe que cabalgaba en un potro muy hermoso y que iba cubierto con una brillante armadura, se ha cruzado con nosotros y ha roto nuestros cántaros.

Al oír la descripción que hacían del príncipe, el Rajá comprendió enseguida que se trataba de su hijo, que había abandonado su encierro antes de cumplir el plazo fijado por el yogui. Como temía que de mirarle el rostro, muriese, dijo a las mujeres que tomaran con calma lo ocurrido, y para acabar de tranquilizarlas, les regaló unos hermosos cántaros de cobre.

Ocurrió, sin embargo, que el príncipe no se había alejado del lugar, y al ver a las mujeres con sus cántaros de cobre, cogió el arco que pendía junto al arzón y disparó una serie de flechas que agujerearon los recipientes, mojando de nuevo a las mujeres.

Tampoco esta vez envió el Rajá sus soldados para que prendiesen al príncipe Rasalu, pero éste, convencido de que era el más valiente del mundo, se dirigió a palacio y penetró hasta la sala del trono, donde su padre, al enterarse de que llegaba, ocultó la cara entre las manos, y no quiso mirarle, por temor a perder la vida.

- He venido a saludarte, Rajá, no a hacerte daño -dijo el príncipe, riendo despectivo al ver el miedo del monarca.- ¿Qué te he hecho para que no quieras mirarme?

Después de esto, el príncipe abandonó la sala. Iba lleno de ira y amargura, y sólo al pasar bajo las ventanas de las habitaciones de su madre, y oírla llorar se calmó un poco. Padre y madre era algo que él jamás había conocido.

- ¿Por qué lloras, hermosa reina? -preguntó.

- Lloro por el hijo que no puedo ver -contestó la soberana.- Tú, que eres hermoso y valiente, ve por el mundo, que se rendirá sumiso a tus pies.

Al oír estas palabras, el Rajá Rasalu se sintió muy animado y decidió ir en busca de fortuna y honores.

Montó en su caballo Baunr y cogiendo su loro partió al galope, dejando tras él una densa nube de polvo, que fue lo único que de él vio la reina Lona.

Rasalu cabalgó horas y horas, hasta que llegó la noche, que le sorprendió en pleno descampado. Con la noche llegó una terrible tempestad de lluvia, y el Rajá se vio obligado a buscar refugio en una tumba, donde reposaba un cadáver decapitado.

El lugar no era muy bueno, mas a falta de otro mejor, Rasalu se conformó con él y al ver al cadáver, lo saludó con estas palabras:

- Descansa en paz, hermano.

- La paz sea contigo -replicó el cadáver, levantándose y yendo a sentarse junto al príncipe.

- ¿Cuáles son tus penas? -preguntó Rasalu.

- Sólo tengo una, pero es muy grande. Aquí donde me ves soy el hermano del Rajá Sarcap, quien un día me mandó decapitar.

- ¿Es posible que te hiciese decapitar tu propio hermano? ¿Qué clase de hombre es?

- Es muy malo y sólo tiene una pasión que es la de hacer decapitar cada día a dos o tres personas con quienes antes ha jugado a los dados. Un día, no encontró nadie que se prestara a jugar y me invitó a mí. Fui tan loco que acepté, confiando que al ser su hermano no se atrevería a hacer conmigo lo que había hecho con otros, pero me equivoqué, y éste es el motivo de que me encuentres aquí.

- A mí también me gusta jugar a los dados -dijo Rasalu.- En cuanto amanezca iré a ver a tu hermano y le propondré jugar una partida.

- No hagas tal, pues lo primero que te dirá es que apuestes tu cabeza.

- ¿Y qué? Si le gano me tendrá que dar la suya.

- Desde luego, pero es que no le ganarás. Nadie puede ganarle, pues posee unos dados mágicos y un ratón encantado, que le permiten ganar siempre.

- Es igual, lo intentaré.

- Entonces, antes de marcharte coge unos huesos míos y hazte con ellos unos dados. Sólo así podrás vencer.

Rajá Rasalu hizo lo que le indicaba el cadáver y ayudado por éste pronto tuvo dos dados magníficos, que guardó en un bolsillo.

Después se despidió de su compañero, y como había ya amanecido partió hacia el reino de Sarcap.

Tres días tardó en llegar, y al atravesar la puerta abierta en la muralla de la población, lo primero que vio fue un enorme cartel que decía así:

"EL RAJÁ SARCAP RETA A TODO AQUEL QUE ENTRE EN ESTA CIUDAD A JUGAR TRES PARTIDAS DE DADOS, EN LAS CUALES APOSTARÁ: SU REINO; SUS RIQUEZAS Y POR ÚLTIMO SU CABEZA."

Después de leer esto, Rasalu preguntó por el palacio del Rajá y al llegar a él vio con profunda indignación que dos criados se disponían matar los gatitos que acababa de tener una hermosa gata blanca.

- ¡Soltad esos animales! -gritó, echando mano a su espada.

Los criados obedecieron aterrorizados y el Rajá devolvió los gatitos a su madre. Esta, llorando de agradecimiento, le dijo:

- Jamás podré pagarte lo que has hecho por mí, sin embargo, coge uno de mis hijos y llévalo contigo. Quizá pueda serte útil.

Rasalu dio las gracias y se metió el gatito en el bolsillo, junto con los dados mágicos.

Al decir a los criados del Rajá Sarcap que llegaba dispuesto a jugar con él a los dados, todos le miraron entristecidos, pues sabían que sería vencido y su cabeza iría a aumentar la colección que tenía formada el Rajá. Algunos intentaron disuadirle, pero él no les hizo caso e insistió en jugar con Sarcap.

El monarca era un hombre muy viejo, y al enterarse de que acababa de llegar un Rajá que estaba dispuesto a luchar con él, su mirada se animó e inmediatamente dispuso se celebrase una gran fiesta en honor de su visitante.

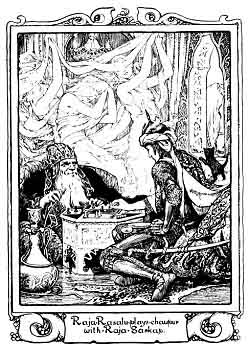

Cuando Rasalu llegó ante el Rajá Sarcap, éste se hallaba rodeado de hermosas danzarinas, cuyos encantos estaban dispuestos para que él no prestase atención al juego y perdiera con más facilidad su dinero y su cabeza.

- ¿Qué apuestas tú contra mi reino, mis riquezas y mi cabeza? -preguntó Sarcap a Rasalu.

- Contra tu reino apostaré mí armadura; contra tus riquezas, mi caballo; y contra tu cabeza, la mía. ¿Estás conforme?

- Conforme -contestó Sarcap, al mismo tiempo que hacía una señal para que empezase la música y el baile.

Era tan bello el baile, y tan hermosas las bailarinas, que Rasalu se olvidó de sacar sus dados y jugó la primera partida con los dados de Sarcap. Este además se hacia acompañar del ratón encantado, con cuya ayuda, era completamente invencible.

El joven perdió su armadura, y al poco rato perdió también su caballo.

Cuando se disponía a tirar por tercera vez los dados, notó que el gatito se movía en el bolsillo y esto le recordó los dados que le diera el hermano de Sarcap, Sacó, pues al gatito, que dejó en el suelo y cogiendo sus dados, dijo:

- Hasta ahora hemos jugado con tus dados, Rajá Sarcap; en adelante jugaremos con los míos.

Sarcap no se atrevió a protestar, y como aún contaba con la ayuda del ratoncito encantado, aceptó. No contaba, sin embargo, con el gatito, quien al ver al ratón se lanzó sobre él y le hizo huir por una ventana.

Rasalu tiró los dados y venció a su contrincante, recuperando su caballo, que se puso muy contento al verse de nuevo con su amo.

Recuperó después sus armas y por fin, ganó la cabeza de Sarcap, y antes de que éste pudiera evitarlo, se puso en pie y de un seguro sablazo, le decapitó, entrando enseguida en posesión de su reino y riquezas. Y como el Rajá Sarcap tenía una hija muy hermosa, el joven la tomó por esposa, aunque retrasando el matrimonio hasta doce años más tarde.

Y como los estados del muerto eran enormes, ya que había ganado muchos jugando a los dados, el Rajá Rasalu fue el más poderoso monarca de la India, y su reino, el más brillante de todos, destacándose por su justicia y bondad.

Fuente:

Cuentos Populares

http://jk-cuentos-populares.blogspot.com/

Imagen

sacred-texts.com

.jpg)